Egal, wo man heute hinschaut: ob auf Social Media oder Kleidung, bei Modeschmuck, in Magazinen oder Büchern – spirituelle Begriffe sind allgegenwärtig. Sie tauchen in den unterschiedlichsten Kontexten auf: als lapidarer Gruß oder Abschied, als Lifestyle-Konzept wie Vanlife, in Verbindung mit Finanz-, Wohn- und Abnehmtipps oder anderen banalen Themen. Dabei haben sie in den meisten Fällen rein gar nichts mit der eigentlichen spirituellen Bedeutung zu tun, sondern dienen lediglich als Mittel für den Verkauf von Produkten oder eines vermeintlich bewussten Lebensgefühls.

Diese Begriffe sind mittlerweile Teil unseres Alltags geworden und genau hier liegt das Problem: Sie haben eigentlich tiefe, spirituelle Wurzeln und sie stammen aus Kulturen, die sie mit jahrhundertealten Traditionen und Ritualen verbinden.

Die problematische Entfremdung spiritueller Begriffe

Spirituelle Begriffe wie Namaste, Karma und Om haben tief verwurzelte Bedeutungen und sind fest in Kulturen verwoben, die diese Worte mit Respekt, Demut und Spiritualität verbinden. In unserer zunehmend kommerzialisierten Welt werden sie hingegen oft zu flachen Symbolen für Wohlfühl-Marketing und oberflächliche Lebensstile. Sie werden in Yogastudios, auf T-Shirts und als Deko-Artikel genutzt, ohne dass ihre eigentliche Bedeutung berücksichtigt wird.

Das führt zu einer massiven Entfremdung: Begriffe, die in Indien oder Nepal jahrhundertelange Traditionen repräsentieren, verlieren durch ihre westliche „Verpackung“ ihre Bedeutung. In den Ursprungsländern stehen diese Wörter für echte Spiritualität und gelebte Verbundenheit mit einer tiefen Geschichte und Kultur. In der westlichen Welt jedoch dienen sie lediglich als Verkaufsinstrumente, um ein exotisches Lebensgefühl zu suggerieren – ohne das Verständnis oder den Respekt, der ihnen eigentlich zusteht.

Ein Beispiel für die kulturelle Entfremdung ist beispielsweise auch die „Namaste-Pose“, die in sozialen Medien häufig als Symbol für Achtsamkeit oder einen bewussten Lebensstil gezeigt wird. In Indien und Nepal ist „Namaste“ eine traditionelle Begrüßung und ein Ausdruck von Respekt. Bei uns wird die Geste hingegen als ästhetisches Element inszeniert, das von seiner ursprünglichen Bedeutung und seinem kulturellen Kontext losgelöst ist.

Was wäre, wenn es andersherum wäre?

Stellen wir uns vor, es wäre andersherum: Was würden wir denken, wenn in Indien oder Nepal westliche Symbole der Spiritualität für Marketingzwecke genutzt würden? Wenn das Vaterunser auf T-Shirts prangen würde, „Frieden sei mit dir“ als Slogan für Yogamatten diente oder Zeitschriften mit Titeln wie „Mit Gott mehr Ordnung zu Hause schaffen“ verkauft würden? Absurd, oder? Doch genau das tun wir mit diesen fernöstlichen, religiös-spirituellen Begriffen.

In Ländern wie Indien, Nepal, Tibet und anderen Teilen Asiens sind diese Begriffe elementarer Bestandteil des Alltags. Sie drücken eine gelebte Spiritualität aus, die sich in Ritualen, Gebeten und einer tiefen Verbundenheit mit dem Göttlichen zeigt. Diese Spiritualität hat in der Regel nichts mit dem zu tun, was uns hierzulande als „Spiritualität“ auf Social Media vermittelt wird, wo sie meist in eine kommerzielle Hülle verpackt und auf das reduziert wird, was sich gut vermarkten lässt.

In unserer zunehmend säkularen Welt haben viele Menschen die Verbindung zu Religion verloren. Vielleicht empfinden wir solche Begriffe deshalb als harmlos und bedenken nicht, wie respektlos es ist, sie aus ihrem ursprünglichen Kontext zu reißen. Stattdessen werden sie zu Produkten degradiert, die keinen Bezug mehr zu ihrer wahren Bedeutung haben – außer, uns in unserem gestressten Alltag ein wenig exotischen Wohlfühl-Zauber zu verleihen.

Im völligen Widerspruch zur Achtsamkeit

Was an der Verwendung dieser Begriffe bemerkenswert ist, ist die Ironie: Viele dieser Wörter werden hierzulande im Namen von Achtsamkeit verwendet – und dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Nehmen wir den Begriff Namaste: Wörtlich bedeutet es „Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen in dir“, ein Ausdruck von Respekt und Verbundenheit. Bei uns ist es ein Gruß oder Slogan, oft ohne jegliches Verständnis für seine ursprüngliche Bedeutung. Dieser eigenmächtigen, unbedachten Nutzung mangelt es daher nicht nur an Respekt und Verbundenheit, sondern auch an der Achtsamkeit, die notwendig wäre, um Kulturen und Werte anderer wirklich zu schätzen.

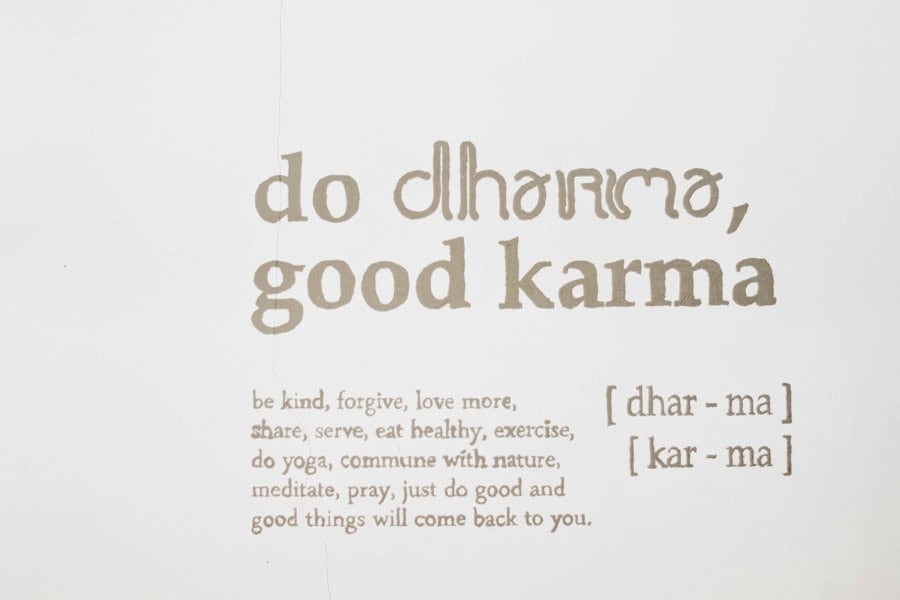

Das Gleiche gilt für Karma. Ursprünglich beschreibt es das Prinzip von Ursache und Wirkung: Jede Handlung hat Konsequenzen, die nicht nur das eigene Leben, sondern auch zukünftige Generationen beeinflussen. Diese tiefgreifende Philosophie fordert dazu auf, achtsam zu handeln und z. B. den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Doch bei uns wird Karma häufig auf einen einfachen „Alles kommt zurück“-Spruch reduziert. Ironischerweise wird es oft auf Produkten und in Dienstleistungen verwendet, die genau das Gegenteil bewirken: Statt z. B. Konsum zu reduzieren, befeuern sie ihn. Damit steht die westliche Nutzung von Karma im direkten Widerspruch zu der ursprünglichen Idee, Verantwortung für die eigenen Handlungen und deren Auswirkungen zu übernehmen.

Und dann gibt es noch Om. In seiner ursprünglichen Bedeutung ist es der Urklang des Universums, ein heiliger Laut, der die göttliche Energie und die Verbundenheit mit allem Lebendigen symbolisiert. Om wird in Meditationen und Gebeten verwendet, um eine tiefe spirituelle Verbindung herzustellen. In unserer westlichen Welt begegnen wir Om oft in trivialisierter Form – als dekoratives Element auf Schmuck oder als Namensgeber für Marken, die sich durch Wortspiele darüber zu amüsieren scheinen. Statt ein Gefühl von Transzendenz oder innerem Frieden zu vermitteln, wird Om zu einem Symbol für bewussten Lifestyle oder als Accessoire degradiert. Diese Nutzung zeigt nicht nur eine Entfremdung, sondern auch einen Mangel an Respekt für seine spirituelle Bedeutung.

Die Kommerzialisierung von Begriffen wie Namaste oder Karma zeigt, wie kulturelle Symbole aus ihrem Kontext gerissen und für westliche Bedürfnisse angepasst werden. Dies führt nicht nur zu einer Entwertung ihrer spirituellen Bedeutung, sondern verstärkt auch koloniale Machtstrukturen, bei denen die Profite nicht den Ursprungsbevölkerungen zugutekommen.

– The Sydney Morning Herald Why white people need to stop saying ’namaste‘

Was wir brauchen: Mehr Respekt vor anderen Kulturen

Wenn wir schon von Spiritualität sprechen, dann sollten wir uns auch wirklich darauf einlassen – und nicht einer kommerziellen Lifestyle-Version folgen, die mit “positiver Energie” und „Licht und Liebe“ dekoriert ist. Statt nach Bali zu fliegen, um in Instagram-tauglichen Retreats nach spirituellem Aufstieg zu suchen (übrigens Retreats, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Balinesen, sondern von internationalen Investoren gegründet wurden), wäre es vielleicht sinnvoller, einmal nach Indien oder Nepal zu reisen.

Einen Ashram zu besuchen. Zeit an heiligen Stätten wie Pashupatinath in Nepal oder Varanasi in Indien zu verbringen. Rituale zu erleben. Die Bedeutung von Karma zu verstehen. In einem Tempel zu sitzen, wo der Klang von Om zur Reflexion und Hingabe einlädt. Und die Demut mitzunehmen, wenn man erkennt, dass das Leben dort oft eine extrem harte Realität ist, in der Menschen für Dinge beten, die für uns selbstverständlich sind – Nahrung, Gesundheit, Sicherheit, eine Zukunft.

Achtsamkeit bedeutet auch, nicht nur an sich selbst zu denken

Ich für meinen Teil kenne niemanden, der nach einer Reise nach Indien oder Nepal leichtfertig mit diesen Begriffen oder Gesten aus dem dortigen religiösen Kontext um sich wirft. Das macht man einfach nicht. Es ist respektlos. Diese Begriffe gehören zur Kultur dieser Menschen, zu ihrem Glauben, zu ihrer Identität. Es ist nicht unser Recht, sie uns anzueignen und sie hier in unserer privilegierten Welt hübsch aufgemacht für Lifestyle-Zwecke zu verwenden und damit Geld zu verdienen. Es ist nicht okay!

Wenn wir wirklich achtsam leben wollen, dann müssen wir mehr tun, als Produkte zu konsumieren, die uns ein „spirituelles“ Image verleihen. Wahre Achtsamkeit bedeutet, innezuhalten und zu überlegen, welchen Einfluss unser Konsum auf andere hat – und ob er diese Menschen und ihre Kultur respektiert oder entwertet. Spiritualität bedeutet nicht, sich mit Zauberwörtern und -gesten oder Accessoires zu schmücken. Sie bedeutet, sich auf etwas Größeres einzulassen – mit Respekt, mit Achtsamkeit und mit echtem Interesse an den Menschen und Kulturen, die diese Traditionen geprägt haben.

Informative Artikel

- The Sydney Morning Herald: Why white people need to stop saying „Namaste“

- Das Wissen: Buddhistische Ethik: Das Konzept des Karma

- Yogastudio ananda: Warum ich nicht mehr Namasté sage

- Yoga Easy: Ist meine Yoga-Praxis „kulturelle Aneignung”?

- Tatjana Pfarr: Namaste – Ja oder Nein?

- Medium: Understanding “Namaste”: Cultural Issues and the Misappropriation in the West

- Wie moderne Spiritualität und Esoterik Frauen klein halten

Schreibe einen Kommentar